松戸の散歩道⑧

今回は前回(2月23日発行・906号)の続きから。小金原周辺を歩く。【戸田 照朗】

七面神社

水戸徳川家のお鷹場役所があった西新田(小金原2~3丁目)の七面神社には黄門さま(徳川光圀)の伝説がある。

黄門さまは魚釣りが好きで、暇があればお供を連れて、いけす(池、沼)へ出かけていたという。あるとき、根木内の三反くらい(約30アール)の古いいけすに、釣り糸を垂らしていた。しかし、半時(1時間)たってもピクリともこない。そこに、どこからかヤマカガシ(水辺に生息する小さい毒蛇)が寄ってきて、指をピロピロとなめた。お供の侍が「天下の黄門さまに対し、ふとどきな」とヤマカガシの首を切り落とし、いけすに投げ込んでしまった。その途端、みるみるうちに、いけすの底から沸き立った泥が天まで吹き上がる。ヤマカガシはいけすの主の子で、「おのれ黄門、よくもせがれの命を奪ったな。このままでは済まぬぞ」と、いけすの主の声が聞こえた。

その夜、黄門さま一行は、いけすの主の復讐を警戒して、ろうそくを煌々(こうこう)とともしていた。

丑三つ時(午前3時ごろ)に泊まっていた宿がギシギシと揺れだし、目覚めた黄門さまが天井を見ると、いけすの主の大蛇が火を吹きながら迫ってきた。なんと大蛇は七つのおもて(顔)を持ち、七つの口から火を吹くので侍たちも苦戦。そこで、黄門さまの機転で生の木に火をつけ、いぶりたてると大蛇はふらふらになったので、大きい瓶(かめ)に閉じ込めてしまった。

「子どもを切られたいけすの主はかわいそう」と思ったのか、黄門さまはそのいけすの真ん中にお宮を建て、瓶を祀ることにした。七つのおもての主ということから、そこは七面様と呼ばれるようになった。

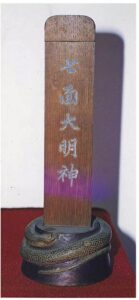

このような伝説を持つ七面神社には、黄門さまゆかりの品が伝わっている。神社の入り口には石碑があり、碑文によれば、この社のご神体は光圀の自作で、もともとは平賀本土寺に祀られていたものだという。台座部分に蛇が巻きつき、「七面大明神」の文字がある。境内の弁天様の末社に祀られる像も光圀と関係深いといわれる。

黄門さまの伝説が残る七面神社

七面神社のご神体

水戸家御鷹場役所跡

小金原団地のバス通りには「表門」、「殿内」など屋敷にまつわる名称が見られる。「殿内」のバス停はスクランブル交差点にあり、バス停が4か所ある。そのうちの1つには水戸家御鷹場役所跡の標柱が建っている。水戸家御鷹場役所は小金西新田(現在の小金原2~3丁目)にあった。

役所は松戸や加村(流山市)、我孫子など他にも9か所あったが、小金西新田の役所には水戸家鷹場の管理責任者とも言うべき鳥見頭が詰めていた。

水戸家は鷹場を拝領した寛永10年(1633)に、高城氏の家臣だった小金宿の染谷久左衛門宅に鷹部屋を設置して鷹の飼育にあたらせた。

小金原が水戸家の御鷹場だったこともあり、松戸市には水戸黄門こと光圀にまつわる伝説が多く残る。

水戸家御鷹場役所跡の標柱

大清水湧水

今回紹介した地域は、根木内の台地上にあり、台地の下に台地の縁(へり)に沿って富士川(藤川)が流れている。富士川はやがて坂川となる。台地の縁は松戸市と柏市の市境ともなっている。台地下を富士川に沿って歩くこともできる。前回紹介した「イボ弁天」の近くにある旧根木内東小学校前を流れる川も富士川なので、川沿いに谷間を歩いてくれば大清水湧水に行き当たる。いくつかの湧水の中で坂川の源流だと言われているのが、小金1709の1番地先の大清水湧水と流山市市野谷の「牛飼いの池」(数年前に取材した際に、つくばエクスプレスにともなう開発で確認できなくなっていた)。

大清水湧水には、「大清水湧水の湧水を復元し周辺の自然環境をまもる会」が建てた看板がある。また、その近くには「富士川に清流を取り戻す会」が建てた「富士川源流地点」の標柱が建っている。以前は水車があったが、今はなくなっている(写真は以前に撮影したもの)。ここから短い距離だが、自然の小川のような流れが見られる。この小川の流れは、富士川(藤川)として北上し、流山市芝崎(松戸市側は幸田)で流山から南下してきた流れと合流し、坂川となる。

大清水湧水(以前に撮影したもの)

金ヶ作育苗圃の「あさがお展」

金ヶ作育苗圃周辺

松戸市営金ヶ作育苗圃(金ヶ作247ー2)の付近は、金ヶ作熊野神社から続く「囲いやまの森」(約2ヘクタール)などがあり、緑の多い地域だ。

金ヶ作育苗圃ではお盆のころに「あさがお展」(公益財団法人松戸みどりと花の基金主催)が開かれ、早朝から爽やかな花の姿に涼を求める来場者の姿が見られる。約500株以上育てているなかで、自然突然変異で生まれたという「変化あさがお」も展示されていた。

金ヶ作育苗圃は昭和49年(1974)3月に開設。市内の緑化用樹木と花壇の草花の生産供給をしている。

育苗圃内には、野草園、ハーブ園、樹木見本園、生垣見本園などがある。平日の午前8時30分から午後5時までは、一般にも開放している。問い合わせは、☎047・366・7378松戸市みどりと花の課まで。

また、「囲いやまの森」は、手入れがされなくなった里山(民有林)を、市が主催する「里やまボランティア入門講座」の修了生が中心となってつくる「囲いやま森の会」が手入れをし、自然観察や体験活動などを行っているという。

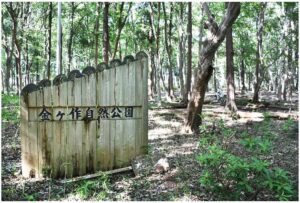

金ヶ作地区の良好な自然林を利用した金ヶ作自然公園は、昭和53年(1978)3月に開設。広さは2・6ヘクタール。鬱蒼(うっそう)とした樹林の中に遊歩道があり、西側の樹林内には遊具がある。公園の西側は道を挟んで祖光院境内と隣接し、一体の緑のように見える。

囲いやまの森

金ヶ作自然公園

※参考文献=『松戸市史 上巻(改訂版)』(松戸市)、『改訂新版 松戸の歴史案内』(松下邦夫)、『松戸のむかし話』(岡崎柾男)、『小金原を歩く 将軍鹿狩りと水戸家鷹狩り』(青木更吉・崙書房出版)